夏着物の代表格といえば、汗を瞬時に吸って、気化熱でひんやり体温を下げくれる麻織物。その中でも最高級のものを上布といいます。新潟県の越後上布、石川県の能登上布、滋賀県の近江上布、沖縄県の宮古上布、八重山上布がよく知られています。

今回、ご紹介するのは、能登上布の織元にまつわる物語です。

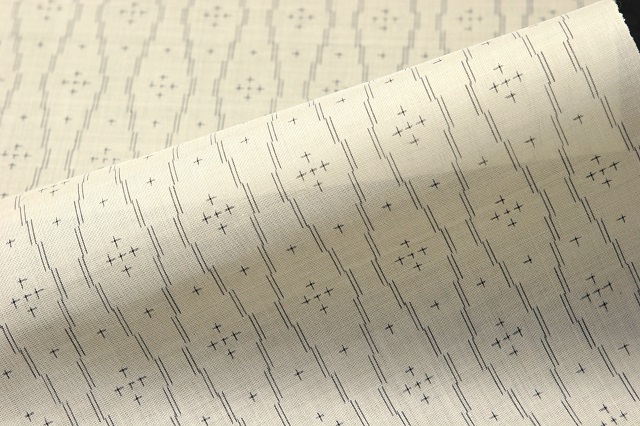

「能登上布の白絣は一生もの」といわれるほど丈夫でありながら、「蝉の羽」に例えられるほど薄くて軽い上質な織物です。

能登上布は、いま、年間300反ほどしか生産できません。なぜなら、織元がたった1つしかなく、14人の織子がすべて手織りでつくっているからです。

「昭和初期の最盛期には、140軒くらいの織元がありましたが、今はうちしか残っていません。当時の生産量は、年間約30万反あったそうです」と話すのは、能登上布を織る唯一の織元である山崎麻織物工房の代表、4代目の山崎隆さん。

今年、創業130年を迎える山崎麻織物工房。歴史が途切れそうになったことも幾度かありました。しかし、そのたびに、職人たちの情熱と創意工夫で、その糸をつないでいきました。

織元が最後の1軒に。消えゆくかと思われた能登上布

「能登上布は、緻密な絣模様と素朴な色合いが特徴です」と、山崎麻織物工房の代表・山崎隆さん。

麻の葉文様の能登上布。緻密な絣模様が施されています。

麻の葉文様の能登上布。緻密な絣模様が施されています。

山崎麻織物工房のある石川県羽咋市は、かつて麻の産地として知られる邑知潟地溝帯(おうちがたちこうたい)の中にあります。江戸時代初期頃まで、この地でつくられる上質な麻糸は、近江上布の原料として出荷されていましたが、その後、独自に織物をつくろうという気運が高まり、「能登縮」が誕生。やがて、明治40年には皇太子殿下への献上品となり、この頃より「能登上布」と呼ばれるようになりました。

昭和初期には最盛期を迎え、昭和35年には石川県の無形文化財にも指定されます。しかし、洋装化が進むにつれ、着物のニーズは激減。織元も1つ2つと減っていき、昭和58年には、とうとう最後の5軒になり、翌年には組合が解散になりました。

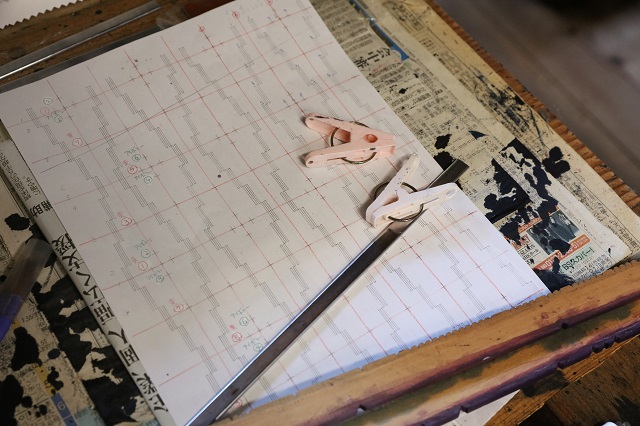

お祖父様の時代の絣染めに使われた板締めの道具。

「当時、父が組合の中で一番若かったこともあり、組合解散後も続けられるだけ続けようということになりました。でも、私は継がなくていいといわれていましたね」(山崎さん)。

実際、山崎さんはまったく違う職種でサラリーマンをしていました。また、織子さんも、70~80代の方ばかりで、能登上布の伝統が途絶えるのも時間の問題かと思われました。

全国各地から志願者が次々と。山崎さんも会社を辞めて家業へ

工房には織機が並び、通いの織子さんたちが機を織っていました。

しかし、マスコミで「消えゆく能登上布」などと取り上げられると、若い女性たちから、「機を織ってみたい」と、次々と問合せがきました。そして、北海道、新潟、東京、愛知…、全国各地から織子になりたいという人が山崎麻織物工房にやってきました。

「入れ替わり立ち替わり、引き継ぎをしながら20年。特に、募集をした訳でもないのですが、来るもの拒まずという感じで、現在に至ります。今もメインでやってくださっているのは県外からいらした方です」(山崎さん)。

若い人たちが次々と志願してくれる状況を見て、山崎さんも奮起します。20年ほど務めた会社を辞めて、家業に戻ってきました。

熟練の職人と山崎さんを繋いだ1人の女性職人

糸を染色するための木型。右奥にあるのができあがった反物(雪輪柄)。

しかし、家業とはいえ、山崎さんはまったくの素人でした。能登上布の製造は工数が多く、とても複雑です。経糸(たていと)・緯糸(よこいと)の配色や緻密な柄設計も必要とされます。準備段階の上流工程の仕事次第で、下流工程となる機織りの仕上がりが変わるため責任も重大です。

「子どもの頃は、職人さん達が仕事をする工房が遊び場でした。それほど身近にありましたが、何をやっているのかはわかっていませんでしたね。反物が着物になるというのがわかったのは大人になってからです。

設計図を元に絣糸を計算して、木型をつくり、捺染の準備をします。

技術は、私が戻る2~3年前に来られた若い女性の職人から教わりました。実は、父の代から長年勤めていた熟練の職人さんがいたのですが、私が戻ったときには亡くなられていて、彼女がその技術を受け継いでいました」(山崎さん)。

このタイミングで、彼女がいなかったら、山崎さんが継がなければ、能登上布の製造技術は失われていたかもしれません。

織機や道具の老朽化をどうするか。それが今後の課題

織りの品質を左右する重要なパーツである竹筬(たけおさ)。

しかし、課題は後継者不足だけではありませんでした。技術があっても、道具がなければ、つくり続けることはできません。いま、山崎麻織物工房では、織機や道具の老朽化問題に直面しています。

「いま、使っているのは、昔ながらの織機です。リタイヤされた織子さんから、蔵にしまってある使わない織機をひきとってきました。しかし、親が50年使って、その子どもが50年使って…、というように100年選手の織機もあり、経年劣化によりあちこちガタがきています」(山崎さん)。

カタログ販売されている織機もありますが、能登上布は独自の型なので、オーダーメイドしなければならず費用かさみます。だから、いまは、どうにか工夫して直しながら使っているそうです。

「新しいデザインも少しずつ増やしています」と山崎さん。

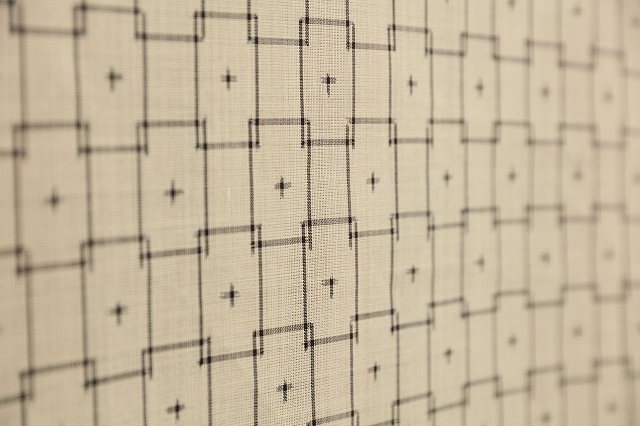

沖縄の伝統柄を能登上布風に十字絣でアレンジ。

修理もひと苦労。例えば、経糸を整える櫛状のパーツ〝竹筬(たけおさ)〟は、1本の竹を材料にしているため、違う竹で補修すると反りが合わず、反物にスジができてしまうことも。比較的安価で、量産の可能なステンレス製の〝金筬(かなおさ)〟も試したそうですが、織りづらく本格導入には至っていません。

1人1人、織機のセッティングが違います。

1人1人、織機のセッティングが違います。

「織機は自分専用のものなんです。いわば織子さんの手足なので、引き紐の握り位置1つとっても、それぞれ違います。ベテランの織子さんでも、他の人の織機を使うとしっくりこないといいますね。それに、温度など外部環境に左右されやすく、『今日はちょっと調子が悪いな』というような微妙な世界なんです。特に、能登上布は透けるから誤魔化しがききません。織り密度のムラがわかってしまいます」(山崎さん)。

新しい風も。能登上布のこれから

ストール・スカーフ用に染めた鮮やかなブルーの麻糸。

ストール・スカーフ用に染めた鮮やかなブルーの麻糸。

しかし、暗い話ばかりではありません。最近、地元の美術大学・染織コースを卒業したばかりの若い女性が入社しました。織り作業のほか、山崎さんから捺染技術を学びながら、ファッション雑貨などオリジナル商品の企画やパンフレットのデザインも担当します。

現場では、20~70代まで幅広い年齢層のスタッフが活躍しています。能登上布に魅せられて、遠くから移住してきた若者たちを中心に、熱意ある人たちばかりです。

道具がなかなか手に入らないなど、稀少な伝統工芸だからこその悩みは尽きませんが、困難も乗り越えられるのではないかと思えてなりません。

脈々と受け継がれる伝統という経糸、そこに現代に生きる作り手たちの知恵やアイデアという緯糸が織り込まれたら、また新しい能登上布に出会えるような気がします。

カッシャンコン、カッシャンコン、カッシャンコン、カッシャンコン

この日、工房では、4人の織子さんが機を織っていました。早くて軽快なリズムもあれば、ゆったり力強いリズムもあり、速さや強さは、人それぞれですが、どの音も調子よく鳴り響きます。

この心地よいリズムが、この工房でこれからもずっと奏でられますように――。

取材協力:山崎麻織物工房

撮影:諏訪貴洋(櫻堂)

執筆:瀬戸口ゆうこ

能登上布の雑貨は↓↓↓こちら↓↓↓からご購入いただけます。

能登上布の雑貨は↓↓↓リアル店舗↓↓↓でも取扱中です。