色とりどりに染め上げた絹糸を組み上げた、日本の伝統的な工芸「組紐」。飛鳥・奈良時代に大陸から伝わり、古来より、宗教儀礼や儀式、服飾、調度など、幅広い用途で使われてきました。皇室ゆかりの宝物を保管する東大寺の正倉院にも、多種多様な組紐が残されています。

その歴史と伝統技術を今に伝えるのが、東京・上野池之端にある創業300年の老舗「有職組紐 道明」(以下、道明)です。江戸初期、糸の販売を生業とする糸商(いとあきない)として創業しました。当時は、武士の刀の下げ緒や柄糸(つかいと)の需要が多かったといいます。

しかし、明治時代になり、武士の世は終焉。廃刀令により、その需要はなくなってしまいました。すると、糸商が扱う組紐の主流は、女性が身につける着物の帯締めに移行していきます。道明も例外ではなく、帯締めの専門店となり、現在に至ります。

昭和になると、組紐を機械で量産できるようになったといいます。しかし、道明では、1本1本、職人の手仕事による組紐づくりにこだわっています。抱えている職人は100人ほどになるそうです。

では、どのようにして、この美しい組紐をつくっているのでしょうか。道明を率いる代表取締役社長の道明葵一郎さん、職人たちを支える鈴木秀男さんにお話を伺いました。

600種類以上の組み紐は、7色の染料を駆使して染めた正絹からつくられる

有職組紐 道明10代目の代表取締役社長・道明葵一郎さん。

さまざまな色柄の組紐が並ぶ道明本店。店頭には、常時600種類が並びます。伝統的な柄だけでなく、新しいデザインの組紐も、毎月10種類ほど登場するそうです。

店頭に並ぶ帯締め。豊かなデザインとカラーのバリエーションに思わずため息。

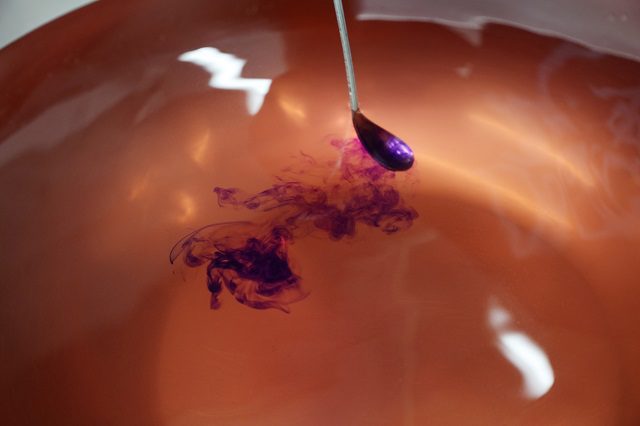

まずは、無限にも見える、豊かなカラーバリエーションに驚かされました。しかも、それらはすべて7色の染料の組み合わせでつくられているというのです。

染料を混ぜて、色をつくっているところ。

正絹を染めているところ。色ムラが出ないように丁寧に染め上げる。

その中で、定番といわれる色を使っているのが、店頭の最前列に並ぶ、「江戸紫」「花浅葱」「湊鼠」など、伝統色の名前がついた組紐です。同じ赤系でも、「桜鼠」や「江戸小豆」など、ニュアンスの違う色が20種類以上あります。

日本の伝統色で染め上げられた定番商品。

道明では、白糸を色糸に染め上げる「糸染め」から自社で行っています。単色の糸もあれば、1本の糸を複数の色で横縞に染める段初めの糸もあります。段初めは、最終的な色柄を想定して、1色染めては乾かし、また1色染めては乾かし……、という作業を繰り返すそうです。

後方にある糸を組んでできるのが、手前にある組紐。柄の設計に合わせて糸を横段に染めているのがわかる。

「出したい色を出すのはなかなか大変で、経験が必要です。7種類の染料を配合して出していくわけですから。しかも、濡れた状態では、色は濃く見えますからね。また、もう少し濃くしたいと、いきなりたくさんの染料を足すと、色ムラになったりします」と鈴木さんはいいます。

1人が1つの組み方に専念。最高齢では80代の女性職人も

「高台」という組み台を使って亀甲組をしているところ。

組紐は、色もそうですが、組み方も多種多様にあります。格子柄やジグザグ模様になる「安田組(あんだぐみ)」、模様や文字などを組み出す綾出しによく使われる「高麗組」など、40~50種類ほどあるそうです。

道明では、1人の職人が、「安田組」なら「安田組」だけ、と1つの組み方に専念します。最初は、「綾書き」という設計図のようなものを見ながらつくりますが、何度も繰り返すうちに慣れてきて、見なくても組めるようになるといいます。

道明が抱える職人は、30~80代までおよそ100人。伝統工芸の世界では、職人がいない、後継者がいない……、という嘆きの声が聞かれる中、この数には驚かされました。

「毎年、頑張って増やしています。嘆いているばかりではなく、きちんと養成していかないといけないと思うんです。当社は、製造だけでなく、販売まで一貫してやっているというのもあって、人材育成しやすいというのはあると思います。

道明では、一般の方向けに、組紐教室も行っていますが、そこから、職人として働くようになった方もいるそうです。

中には、凄腕の職人もいます。

「手の動きが、見えないくらい早い方もいますよ。それでいて、とても組み上がりが美しいんです。熟練の方でも1本つくるのに15時間かかるものでも、この方は7時間で組んでしまいます」と鈴木さん。

最初から最後まで同じリズムで組むことが重要

「丸台」という組み台を使うことも。糸の先には「玉」がついています。組み方によって、玉の重さを変えるそうです。

組紐は機械で量産できすが、道明ではすべて手仕事でつくっています。その違いを伺うと、道明さんはこう言います。

「機械は同じ力でギチギチに組むので、伸縮しにくかったりします。手づくりのものは、キュッと締めても、ふわっとするんですよ。あと、機械で組むと、均一にきれいに仕上がるんですが、きれいすぎて味気ないんです。

熟練の方が手で組むと、限りなく機械で組んだ物に近い、均整のとれた美しさに仕上がるんですが、手仕事ならではのリズムというか、息づかいというか、揺らぎというか、どこかに人間っぽさが残るんですよね。言葉にできない感覚的な部分ですが」。

組紐をつくるうえで大切なことは、「最初から最後まで、同じリズムで組むこと」だといいます。同じリズム、同じ手加減でつくらなければ、均一な組紐はできません。雑念は紐の出来映えに大きく影響します。心を穏やかにして組むことが大切なのだそうです。

また、組み間違いをしないことは絶対条件です。1つでも手順を間違えると、穴ができたりして柄が崩れてしまいます。良く見ないとわからないような小さな穴であっても商品にはなりません。最後まで組んでいても、出だしに間違いが見つかったら、そこまでほどいてやり直しをするそうです。

道明の組紐づくりは分業。だからこそ、次の工程を考えて、その先のお客様のことを考えて仕事をする

経きりについて説明してくれる鈴木さん。

組紐を組む職人たちを支えるのは、本店の社員達。糸の染めから、帯紐1本分の材料にまとめる「経きり」までを行い、下準備をして、東京や群馬など、各地にいる職人達に届けます。彼らは、染めから組む作業まで、一通りのことができます。組み手が足りない時は、その作業に回ることもあるそうです。

「染めの時は経きりをしやすいよう色の境目がずれないように、経きりをする時は組みやすいように揃えて、など次の工程の人のことを考えて仕事をしています。

それから、何よりも、お客様のことを考えて、各工程で、きれいに染めを出そう、丁寧に組もうって考えながらつくっています。

だからこそ、大事に使っていただけるととても嬉しいですよね。

最近のファッションは、ワンシーズン着たら捨ててしまうようなものも少なくありません。ものによってはそれでもいいものもあると思います。でも、私たちがつくっているものはそういうものではありません。だからこそ、精魂込めてお客様が合わせやすいもの、使いやすいものをつくっているんです。

それが、ものづくりの根幹じゃないでしょうか。百貨店の催事なんかで、他の伝統工芸をやられている方と話す機会も多いのですが、みなさん、同じようなことをおっしゃっています」(鈴木さん)。

伝統とは、未来と過去への挑戦。ひたすらやり続けたらどこまで行けるのか

月替りで新デザインを発表。取材時(7月)は、上品で涼やかな印象の「高麗組 暈し染め」でした。

道明では、毎月新しいデザインの組紐も発表しています。それらはすべて、社員で考えているそうです。日本画の風神雷神図や浮世絵、ヨーロッパの絵画をモチーフにした組紐もあります。

また、ネクタイやアクセサリーなど洋装に合わせる商品開発にも取り組んでいるそうです。この日、道明さんが締めていたネクタイも、組紐の技法でつくったものです。

組紐の技法でつくったネクタイ。モダンでおしゃれ。

一方で、過去の文献から、正倉院に収められている組紐や、平家納経の巻緒の組紐など、歴史的名品を復刻にも尽力しています。

時代に合わせて新しい挑戦を続けながら、過去の技術への挑戦も続ける道明。創業300年の暖簾を背負う道明さんは、伝統というものをどのように捉えているのでしょうか。

「伝統とは、昔ながらの技術を繋いでいきながら、新しい物を加えていくこと。地層のように、どんどん積み重ねていくものだと思います。

長く続いているという事実だけでも、とてもおもしろいですよね。人間の思考とか概念とか、デザインとか、そういったものの可能性をどれだけ深掘りできるかというのもあると思うんですよ。

組紐という限られたものを、ひたすらやり続けたらどこまで行くのだろうかと思うんです。感覚としては、積み重ねていくのと同時に、深く掘っていくようなイメージですよね。例えば、いま、100m走だったら、9秒50まで行けるのかどうかというところですよね。何というか、ただひたすらそこに向かって行こうとしているじゃないですか。それと同じようなところもあると思うんです。

それに、時代を超えて、生きて残っていくというのはとてもすごいことですよね。例えば、パルテノン神殿の遺跡は確かに偉大ですが過去の遺物です。でも、組紐のように、生きた技術として、繋がれているというのは驚嘆に値すると思います。それこそ、生きた遺跡のようなものができるかできないかというところの面白さもあります」(道明さん)。

組紐は見目麗しい装飾品としてだけでなく、適度な伸縮性と強度をもつ実用品として日本人に親しまれてきました。宗教や文化、芸能とも密接に関わり、歴史を紐解けば、そこに託された崇高な精神性に触れることができます。

まさに、道明さんが話されていた「生きた遺跡なようなもの」です。

今の時代に、それを、手仕事で地道につくり続けていることは驚くべきことです。しかし、だからこそ、到達できる境地がある。そんな気がしてなりません。

取材協力:有職組紐 道明

写真:諏訪貴洋(櫻堂)