金沢市二俣町。市街地から東に離れた山間にある、この小さな集落は、献上紙漉き場として、加賀藩の庇護を受けて発展してきました。

この地で60年以上、手漉き和紙をつくり続けている孤高の職人がいます。

金沢市二俣町。齊藤さんの工房からの風景。

「いい紙は劣化しない。永久保存したいと言われれば、1000年でも持つ紙をつくってやる。そんな気概でやってきました。『できない?』と言われるのが嫌で。だから、今まで続いたんだろうね。ビルが建ったわけじゃないけど、おかげで、こうやって続けていられるの」と、しみじみ語ってくれたその人、齊藤博さんです。

1000年以上前の和紙に学び、1000年保存可能な和紙をつくる

加賀二俣和紙の手漉き和紙職人・齊藤博さん。

「1000年でも持つ紙をつくる」という言葉は、ただの意気込みではありません。実際に、齊藤さんの技術を頼って、さまざまな相談事が持ち込まれます。

ある寺院の仁王像の胎内に収める、写経用の紙を漉いたこともあります。次のご開帳である300年後まで持つような紙が必要だと依頼があったのです。

「実物を見たら、楮が何%で、雁皮が何%でという具合に配合や製法がわかるんですよね。奈良の東大寺図書館で、1300年前に漉かれた和紙と出合えたのは幸運でした。

それから、宮内庁書陵部で、700年前の紙を見る機会もいただきました。昔の資料を復元するには、本物の和紙が必要で、それをつくるために見せていただいたのです。

本物の和紙は、何百年経っても破れないし傷まないんですよ」

1000年以上前の和紙から技術を学び取り、1000年後も残る和紙をつくるという、途方もない話を、事も無げに語ります。しかし、本物の和紙が漉ける職人は、現代ではそう多くありません。

齊藤博さんが漉いた和紙。艶めかしく美しい。

「材料を合わせれば、誰でも紙はつくれます。色を付けて、模様を付けて…という作品は多いけれど、私たち〝職人〟がつくるのは素材としての和紙です。そもそも、和紙は工芸品ではなくて素材なんです」と、きっぱりと言い切る姿から、職人としての矜持が伝わります。

用途に合わせて、最高の素材を。〝売れるもの〟よりも品質を追求したい

紙漉きの道具。齊藤さんの和紙は、機械も化学薬品も一切使いません。

紙は素材。だからこそ、齊藤さんは、用途に合わせて最高の和紙を追求します。

東京にある襖紙の問屋さんも齊藤さんの和紙をよく使ってくれるそうで、国内外の貴賓をもてなす公邸や、都内の一流ホテルなどの壁や天井にも用いられています。

「1回張ったら、何十年も張り替える必要がありません。それが本物の成せる技なのです。私がつくる和紙は、すべて手漉きで、化学薬品も一切使わないから色あせたりしません」

また、名だたる書道家や日本画家も齊藤さんの和紙を愛用しているそうです。できあがった数種類の和紙に、作家に試し書きしてもらったりして、試行錯誤しながら品質を追求してきました。「例えば、楮と雁皮を半々に配合した〝半草(はんくさ)〟に仮名を書くと、線がとてもきれいに出るんですよ」と教えてくれました。

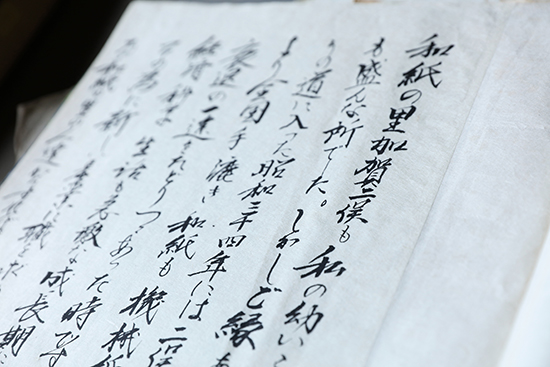

書き心地も良く、文字が美しく映える紙。

書き心地も良く、文字が美しく映える紙。

齊藤さんが漉いた和紙に描かれた日本画。

齊藤さんが漉いた和紙に描かれた日本画。

そして、淡々と、こう語ってくれました。

「これは1人だからできること。人を雇っていたら、紙の質を追求するのではなく、売れるものをつくらなきゃと思ってしまうんです。自分1人だったら、畑で野菜やお米をつくって、思うがままにできるでしょう」

染色和紙から始まった、手漉き和紙職人としての軌跡

友禅和紙でできた帯。

80歳を過ぎて、本物にこだわった和紙づくりを続ける齊藤さんですが、ここまでの境地に達するまでには紆余曲折がありました。

和紙の里・二俣町に生まれた齊藤さんがこの世界に入ったのは、高度成長期のまっただ中だった昭和34年のこと。今では、二俣には数えるほどしか職人がいないといいますが、当時は紙漉きをする家が30軒くらいあったそうです。

「最初は、二俣和紙作家の坂本宗一郎先生に師事し、漉いた紙に色や模様を付ける染色和紙という美術的な世界から入りました。新しい紙の世界を求めて行こうという先生で、私も若かったですし、それがとてもおもしろく思われたんです」

和紙のネクタイ。

当時は、江戸元禄期に成熟した紙の着物〝紙衣(かみこ)〟の芸術性を取り入れ、友禅染めの着物や帯、また、ネクタイなど洋小物などをつくり、全国の百貨店を回って販売していたといいます。

全国手すき和紙十二匠展で、十二匠の1人として出展したのが転機に

齊藤さんの哲学や生き様が書かれた自叙伝。すべて、自作の和紙を使用。

その後、「日本の和紙とは何か」と突き詰めてみたくなり、30歳の時に独立。草木染めの和紙をつくって、全国の問屋さんを訪ねて売り込んだりしましたが、まったく相手にされません。

それでは、生活が成り立たないと、友禅模様を付けた和紙を金沢土産として販売していました。

すべて齊藤さんによるもの。

「金沢駅などに置いてもらって、よく売れたんですよ。これが、若い頃、子どもを育てるための生業でした。それで生活してこられたんです」

一方で、その頃、和紙業界も危機感を持っていました。伝統的な和紙の需要が減り、百貨店での展示会でも不況という有様でした。そこで、細川、美濃、石州をはじめ、各地の職人が集められ、全国手すき和紙十二匠を結成し全国各地のデパートを巡回することに。当時、最年少で、齊藤さんも加わることとなりました。

この活動は15年も続き、徐々に、個展会場を提供してくれたりする支援者も、そして、愛用してくれるファンも増えていきました。

「著名な日本画家も使ってくれました。その方は、いつも黙って買ってくれていたようで。10年経って、後から人伝手に聞いて、そんな方が使ってくれていたなんて感激しましたね」

作業場裏に植えられた楮の木の下で。

――ビルが建ったわけじゃないけど、おかげで、こうやって続けていられる。

齊藤さんの軌跡や、紙づくりへの思いを知るにつれて、最初に、何気なく出てきた言葉の重みが増してくる。

職人にとって、つくることは、生きることそのものなのだ。

取材協力:齊藤博(加賀二俣和紙 手漉き和紙職人)

撮影:諏訪貴洋(櫻堂)

執筆:瀬戸口ゆうこ

齊藤博さんの和紙・和紙雑貨は、

↓↓↓こちら↓↓↓からご購入いただけます。

齊藤博さんの和紙・和紙雑貨は、

↓↓↓リアル店舗↓↓↓で取扱中です。