断崖、奇岩、木々の緑が織り成す雄大な渓谷美をたたえる昇仙峡。谷間を縫って上り詰めると、そこには、〝国産水晶発祥の地〟金櫻神社がある。その奥に広がっているのが、良質な水晶が採れたという乙女鉱山だ。江戸時代以前から、水晶が採掘されていたことが文献にも残っているという。

「周辺に住む神官たちが神社を守り、また、水晶の加工技術を受け継いでいました。門外不出の技術でしたが、江戸時代後期、当社の初代・宗助は金櫻神社に足繁く通って、その技術を教えてもらい当社の前身となる『玉潤堂』を創業しました」と教えてくれたのは、甲州水晶貴石細工「土屋華章製作所」七代目の土屋隆さんだ。

土屋華章製作所の七代目の土屋隆さん。

土屋華章製作所の七代目の土屋隆さん。

二代目は水晶の老眼鏡を、三代目は水晶印を考案。四代目が水晶細工を産業化

すべての道の起点である日本橋の麒麟をモチーフにした水晶彫刻。

山梨県甲府市は、現在も〝宝石の町〟として知られている。その原点が乙女鉱山の水晶である。現在は、昇仙峡一帯で水晶を採掘することは禁じられているが、その研磨技術は今なお受け継がれ、さらに進化を続けている。

いつの時代も、そのトップランナーとして走り続けているのが土屋華章製作所である。

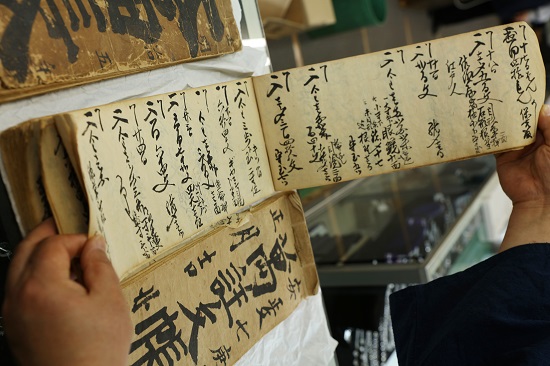

江戸時代から伝わる大福帳。水晶のメガネを出荷した記録もここに残る。

「初代が学んできた技術を用い、二代目はメガネをつくりはじめました。長崎にはガラス製のメガネがオランダから入ってきていたようですが、当時の技術では、老眼用の厚みのあるレンズができなかったため、水晶を研磨してつくったのです。

三代目は印鑑をつくりはじめました。名人として名を馳せ、大隈重信や伊藤博文など要人からの注文も受けました。ちなみに、山梨の伝統工芸に甲州手彫印章がありますが、そのはじまりは水晶印でした。

モーターで動く研磨加工用動力機械。回転するコマに、手に持った水晶を当てて削っていく。

そして、四代目はモーターで動く研磨加工用動力機械を開発。作業効率を大幅に上げることに成功し、さらに、手作業ではできなかった細かい細工もできるようになりました。これにより水晶細工の産業化が進み、アメリカやフランス、イタリアなど欧米への輸出もさかんになりました。バチカンにも水晶のクロスを卸していたようです」

各世代が、水晶を研磨するという伝統技術を用いて、その時代のニーズに合わせたものをつくり、四代目は、水晶細工に産業革命をもたらした。

「別に水晶でなくてもいいのかもしれません。その技術を活かして産業としてやっていくのが私の役目。市場を拡大しないと、業界自体が生き残れません。私も今、〝新しい形の水晶細工〟に挑んでいます」と、職人であると同時に経営者でもある土屋さんは力強く語る。

――革新を続けなければ、伝統は続かない。

そんな、確固たる信念が、子々孫々と受け継がれている。

徒弟制度では続かない。広い視野で、職人を育てる土壌をつくる

工房を案内してくれる土屋さん。

土屋華章製作所では、技術の継承にも、並々ならぬ情熱で取り組んできた。

土屋さんの祖父にあたる五代目は、山梨県立宝石美術専門学校の前身となる山梨県宝石彫刻技術養成所設立に尽力。また、父である六代目は「甲州水晶貴石細工」を国指定の伝統的工芸品にするために奔走した。

「門外不出にして自分のところだけで技術を囲ってしまうと、どんどんしぼんでいってしまいます。不特定多数に遺伝子を残していかないと、一子相伝では無理があるんです。徒弟制度では尻すぼみになってしまうから、広く基礎を教える場所が欲しいということで祖父は修練校をつくりました」と土屋さん。

土屋華章製作所は、職人を育てては独立させて、ということを延々と繰り返してきた。現在は、3人の職人が在籍し、山梨県立宝石美術専門学校の卒業生もいる。独立していった職人たちに仕事を出すこともある。

しかし、職人を育てるのは並大抵のことではない。水晶細工は分業ではなく、原石を割り出すところから、削り、磨きまで一貫して1人の職人が行う。だから、ひと通りの技術を取得するまで最低でも10年かかる。そこでやっと職人としてスタートラインに立ち、さらに5年ほど経験を積んで独り立ちできるレベルに達するという。とにかく時間がかかるのだ。だから、一度にたくさんの弟子を取ることはできない。

それでも、土屋さんはこう言う。

「今、本当にいい職人が残ってくれているから、彼らを中心に、もっと職人を増やせるようにしたい。まだ、どうやっていけばいいのか考えている段階ですが、〝新しい形の水晶細工〟を推進していく上でもやっていかねばならないことだと思っています」

根気がいる水晶細工。割らないよう、熱を持たないよう地道に削っていく

水晶の研磨に使う金剛砂。紙やすりと同じ素材。

ガラスの硬度が3~4に対し、水晶の硬度は7である。倍近い硬さのため、加工は困難で根気を要する。

モーターで回転する鉄製のコマに水晶を当てて、金剛砂という研磨材をまとわせながら削っていくのだが、最初は粒子の粗い砂で、次第に、細かい砂に変え少しずつ彫っていく。さらに、彫り上がったら、コマを木製のものに変えて、細かい砂で磨き上げていく。

削るものによって大小様々な形のコマを使い分ける。

金剛砂は水が張られた桶に浸かっている。水晶は熱を持つと表面が剥げてしまうため、こまめに冷やしながら削らなければならないからだ。慌てて削ると熱を持ち、壊れてしまうこともある。だから、繊細なものほど、ゆっくり丁寧に削らなければならない。

職人の醍醐味は石との対話。そこに行き着くまでには

加工する前の、水晶の原石。

「大変な仕事ですが、石と対話しながら、ものづくりをするのは楽しいですね。対話できるようになるまで、それこそ何年もかかるんですけど、会話していくうちに水晶の性格がわかってくるんですよ。

例えば、水晶は天然の鉱物だから、木と同じように順目と逆目がある。目に逆らうと割れが生じることもある。最初はわからなくても、だんだんわかるようになるんですよね。削りながら、『あぁ、今、逆らっているな』とか。

内包物を避けて、どう切り出すか線を引いて形を考える。

あと、水晶には、気体や液体などの内包物があります。職人は、それを避けながら、効率よく型取りをしていくわけです。例えば、同じ牛をつくっているとしても、内包物を避けるように右に首をかしげたり、足を曲げてみたりするんですよね。自然が相手なので、同じものは1つとできないんです」

そう、熱心に語る土屋さんの背後には、古い木桶が並んでいた。研磨用の砂と水を入れる桶で、100年以上使っているという。

「別に、プラスチック製のものを使っても良いのですが、伝統の重さのようなものを感じながら仕事をするために、あえて木桶を使っています」と土屋さんは微笑んだ。

100年以上、使い続けている木桶の前にて。

100年以上、使い続けている木桶の前にて。

先人たちは人生をかけて受け継いできた伝統を背負い、土屋さんは、今、まさに挑戦を続けている。

話の中にしばしば出てきた、〝新しい形の水晶細工〟とはどんなものなのだろう。

土屋さんの夢が形になるのが楽しみだ。

取材協力:土屋華章製作所

撮影:諏訪貴洋(櫻堂)

執筆:瀬戸口ゆうこ

土屋華章製作所さんの水晶ブレスレットは、

↓↓↓こちら↓↓↓からご購入いただけます。

土屋華章製作所さんの水晶ブレスレットは、

↓↓↓リアル店舗↓↓↓でも取扱中です。