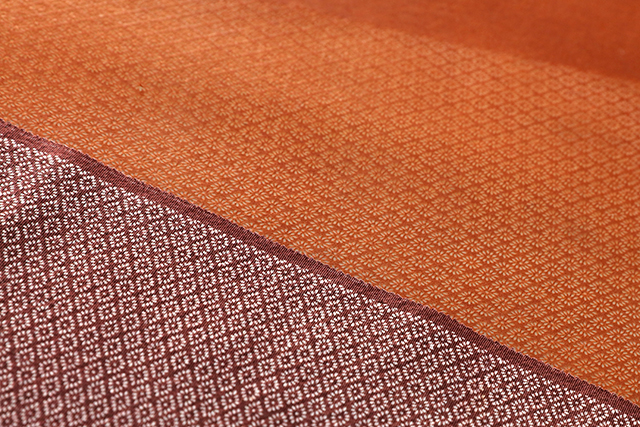

遠目では無地のように見えるのに、近づいて見ると極細の紋様で埋め尽くされている江戸小紋。細かいもので一寸(約3cm)角に900以上もの紋様が染め付けられているというから驚きです。

伊勢型紙(奥)で染付した江戸小紋(手前)。

その起源は江戸時代、武士の礼装であった裃の紋様でした。裃には、徳川将軍家は「御召十」、紀州徳川家は「鮫」、加賀前田家は「菊菱角通し」など、武家ごとに決められた「定め小紋」が染め抜かれ、他藩での着用を禁じていました。

武家のものであった格式高い小紋染めですが、元禄文化が花開いた江戸中期には庶民の間でも流行。桜、千鳥など動植物、宝づくしなど吉祥紋様、無病息災や子孫繁栄などの意味を込めた判じ物などカジュアルな小紋がさまざま生まれました。

その型紙を一手に引き受けたのが、三重県鈴鹿市白子・寺家地区の型彫師たちです。この地で古くから行われていた型紙づくりは紀州藩の庇護を受けて発展。伊勢商人が全国に行商して回ったことから、「伊勢型紙」と呼ばれていました。伊勢型紙は小紋だけでなく、友禅や浴衣などの型染にも使われています。

今回は、伝統紋様の精緻な美しさを陰で支える、伊勢型紙の型彫師の仕事をご紹介します。

伝統工芸士・今坂千秋さんのアトリエを訪ね、お話をうかがいました。

今坂さんのアトリエにて。後ろに飾ってあるトランペット奏者の絵は、今坂さんが彫り上げた作品。

身体をしっかり固定して、ひと突きひと突き正確に彫り上げる

手元が明るく見えるように、作業机は南向きに配置されています。

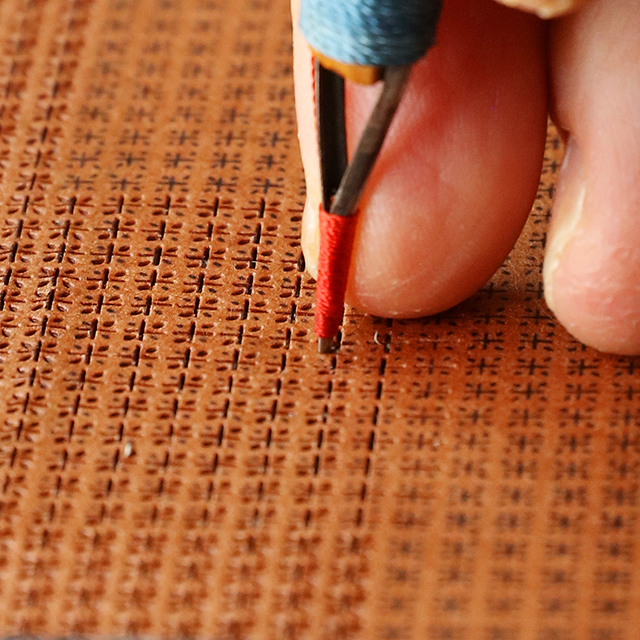

南向きに置かれた作業机。昼下がり、窓の外からは明るい光が差し込んでいます。机の上には柿渋色の和紙が5~6枚ほど重ねられ、重石で固定されています。今坂さんは机に向かって腰を据え、右手で彫刻刀の先を支え、左手で柄を握って口元に当てて固定し、ザクッ、ザクッ、ザクッとひと突きに、心地よいリズムで和紙に紋様を彫りこんでいきます。手で彫るというより、身体全体を使って彫っているように見えます。

型紙を彫る今坂さん。姿勢をしっかり固定しないと、手元が狂います。

最初は、座って姿勢を保つことすら難しかったそうです。

時たま、ふっと息を吹きかけて、彫り出した紙くずを吹き飛ばします。目を凝らして見ると「米」という漢字の紋様。ほんの数ミリの縦線、横線、そして4つの点を別々に、規則的に整然と彫り込んできます。今坂さんの手元を見ていると、息をするのを忘れてしまいそうになります。

均一の紋様を規則的に彫り込んでいく「道具彫り」

“溝金(みぞがね)”という道具で彫刻刀の刃を成型。

伊勢型紙には、「突彫り」「縞彫り」「道具彫り」「錐彫り」という4つの技法があり、型彫師は専ら1つの技法を担います。今坂さんの専門は道具彫り。丸や四角、菱型、花びらなどの形をした道具を使い、ひと突きで形を彫り抜く技法です。道具彫りは、型彫師自ら道具をつくるところから始めます。

今坂さんの道具箱。過去につくった道具が紋様ごとに収納されています。

「祖父や父がつくったものを含めると、4000本くらいの道具があります。彫る紋様によって、道具を選ぶんです。祖父や父の道具は、紋様とピントが合うように自分用の長さに調整します。私は、若い頃から近眼なので柄は短めです。新しい紋様を彫る時は、道具から自分で作らねばなりません」(今坂さん)。

髪の毛1本分のズレも許されない緻密な手仕事

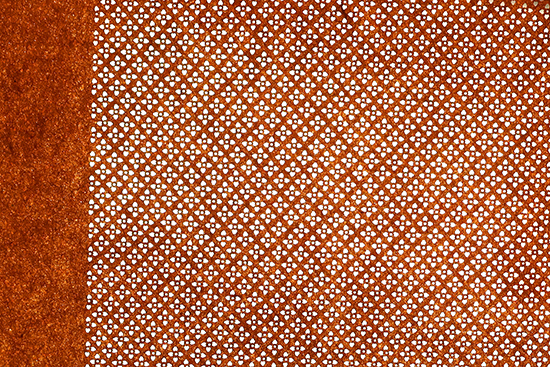

整然と並ぶ四つ花の紋様(拡大)。真ん中の丸、花びらはそれぞれ別の道具を使います。

今坂さんは、同じ柄を細かく繰り返す「割物(わりもの)」という手法を得意としています。一番多いもので、1枚(縦20×横40cm)の型紙に、四角い穴を5万4000個彫ったこともあるそうです。これは仕上げるのに1か月ほどかかりました。

「割物は、穴の位置が髪の毛1本分でもずれてしまうと、そこだけスッと線が入ります。1つの型紙で約70回繰り返し染めて、一反(13m)の布を仕上げるので、70回も線が入ることになるのではっきり目立ってしまいます。彫り終えるまで気が抜けません」(今坂さん)。

最後に、光に透かして見て、1つでも線が入っていたらもうそれは使い物になりません。最初からやり直しです。精密で途方もない作業に、気が遠くなってしまいます。

彫る音に耳を澄ませ、仕上がりに細心の注意を払う

彫刻刀は、親指と人差し指でしっかり固定して握ります。

「しんとしているところで仕事をしたら、それこそ気が触れてしまいそうです(笑)。だから、私は、ラジオを聴きながらやっています。先輩職人の中には、大音量でジャズをかけているという方もいます。でも、流しているだけで聞こえてはいないんです。

彫る時の音をじっと聞いています。最初は、ザクッ、ザクッという音なのですが、次第にプツン、プツンという音に変わるんです。これは刃先が丸くなっているサインで、音が変わったら道具をバラして刃を研がなければなりません。1枚を彫り上げるのに5~6回ほど研ぎます」(今坂さん)。

刃を研ぐにも細心の注意が必要です。砥石が当たりすぎて形や大きさが変わると、そこから柄が大きくなったり小さくなったりします。紋様が小さい分、ちょっとした違いが目立ってしまうのです。

途中で道具が欠けたり、折れたりするのもいけません。まったく一緒の道具は作れないため、道具をつくり直したら最初から彫り直します。

まさに、一突きひと突きが勝負です。

人の手ならではの緻密な美しさを後世に受け継ぐ

今坂さんがつくった伊勢型紙のシェードランプ。現代のライフスタイルに合わせた作品にも取り組んでいます。

現在、伊勢型紙の型彫師は20人ほどしかいません。最盛期は300人ほどいたといいますから15分の1まで減っています。しかも、高齢化が進み、今坂さんは65歳ですが、“若手”に入るそうです。

「40~50代の職人がいないんです。それではいけないということで、保存会で育成に取り組み始め、ようやく、その下の世代が育ってきています。

また、4つの技法のうち『錐彫り』をする職人が現在1人しかおらず、80歳を超えています。このままだと継承する人がおらず途絶えてしまうということで、私が引き継ぐことになりました。基本は、1人1技法ですが、道具彫りと錐彫りは共通する部分が多いので」(今坂さん)。

洋装化により着物離れが進み、また、機械化が進みプリントが主流となり、職人の需要も激減しました。しかし、だからといって技術を途絶えさせてしまったら、もう二度とその紋様はつくれません。デザインとしての紋様は残っても、それはまた別物です。

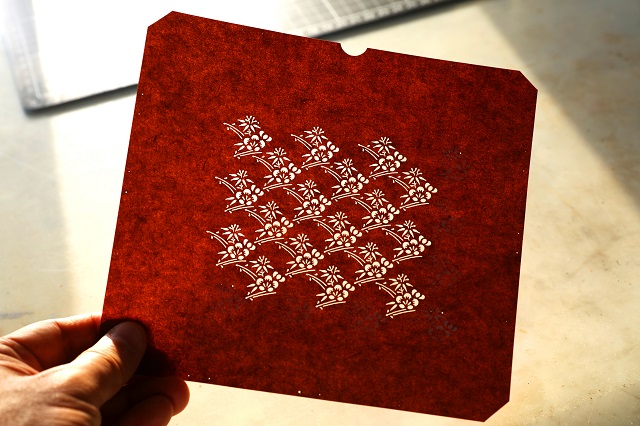

可愛らしい梅の紋様。きちんと整っていながら、線が柔らかくて優しい雰囲気。

「江戸小紋などは幾何学的な紋様なので、プリントした方がきれいにできると思うでしょう。確かに整然と揃ってきれいです。でも、柔らかさがないというか、面白みがないというか、手仕事とはまるで雰囲気が違います」(今坂さん)。

そう言って、伊勢型紙で染めた江戸小紋の反物を見せてくれました。規則的に整然と紋様が並んでいるようでいて、ふんわり立体的で温もりを感じます。熟練した職人の手仕事ならではの美しさに、思わず、甘いため息が漏れます。

【取材後記】

伊勢型紙は、反物を染めるための“道具”です。職人が魂を込めて彫り上げた型紙も、10反ほどの布を染めたら傷んで使えなくなってしまい役目を終えます。いわば消耗品である1つの道具のために、ここまでの魂を込めるのかと驚くばかりでした。

しかし、伊勢型紙は、反物づくりのほんの一工程。その前には、型地紙づくりを担う職人がいます。この行程も大変な手間暇かかかっています。まず、丈夫な美濃和紙に柿渋を塗り、縦目・横目・縦目となるように3枚に重ねます。さらに柿渋を塗って天日干しして乾燥させます。その後、水分を抜くために、関東では、「自然枯らし」といって5~10年程乾燥させ、関西では室で2週間ほど燻して乾燥させるそうです。

手漉きの美濃和紙を3枚重ね、柿渋を塗った型地紙。

そして、後工程には、伊勢型紙を用いて反物に型染めする職人もいます。以前、職人圖鑑でも染工場を取材したことがありますが、この工程もまた緻密を極めます。1mmにも満たない点や模様がずれないよう染めるのもまた熟練の技が必要です。

日本が世界に誇る伝統衣装“着物”。熟練の職人たちが各工程で、“ここまでやるのか”というところまで突き詰めた仕事の積み重ねで仕上がっているのだと思うと、その奥深さにただただ感服するばかりです。

取材協力:今坂千秋(伊勢形紙伝統工芸士)

撮影:諏訪貴洋(櫻堂)

執筆:瀬戸口ゆうこ

今坂千秋さんの体験用型紙は、↓↓↓こちら↓↓↓からご購入いただけます。

今坂千秋さんの体験用型紙は、↓↓↓リアル店舗↓↓↓でも取扱中です。