琉球では、古くから、祭具や酒器として錫が重用されていました。ガラス玉のビーズが施された徳利「御玉貫(うたますき)」や、盃に耳のような飾りが付いた「耳盃(じはい)」など、神々に捧げる最上位の酒器も錫製でした。

1400年代半ばの資料には、首里城の屋根にも錫が使われていたという記録があり、泡盛の蒸留器にも欠かせませんでした。

「加工性が高い錫は、台風にたびたび見舞われる琉球の建築に適していたのではないか」と金細工まつの上原俊展さん。

「加工性が高い錫は、台風にたびたび見舞われる琉球の建築に適していたのではないか」と金細工まつの上原俊展さん。

実際に、薄くのばした錫を、瓦に巻き付けて見せてくれました。耐食性も高く、潮風を受けてもさびません。

しかし、100年ほど前に、琉球の錫文化は歴史から消えてしまいました。

そんな、琉球の錫文化を、現代に甦らせようと取り組んでいる職人がいます。「金細工(カンゼーク)まつ」の上原俊展さんです。金細工(カンゼーク)とは、琉球の言葉で“金工職人”という意味です。

「祖父母と父が沖縄出身で、工房の名は、ずっと故郷に帰りたがっていた祖父の名前を付けました。自分のルーツである沖縄の錫文化を、確かにあったものとして後世に伝えたいと思い工房を立ち上げました」と上原さんはいいます。

ルーツである沖縄の錫器との出会いが人生を変える

金細工まつの上原俊展さん。宜野湾市にある工房にて。

金細工まつの上原俊展さん。宜野湾市にある工房にて。

上原さんは、大学等で金属工芸やデザインを学び、富山県の伝統工芸である高岡銅器の職人として研鑽を積みました。高岡銅器は、仏具や茶器、花器、さらには、巨大な梵鐘や銅像まで製造しています。

上原さんが沖縄の錫文化に出会ったのは、就職して6年目のこと、職人として進むべき道を考えはじめていた時でした。

「社会人になりお金も貯まったので、両親を旅行に連れて行くことにしました。行き先は、父の故郷でもある沖縄です。観光旅行でしたが、やはり、職人として気になるのは、その土地の金属工芸のこと。旅行前にいろいろと文献を調べました。そこで、沖縄に錫文化があったことを初めて知りました」

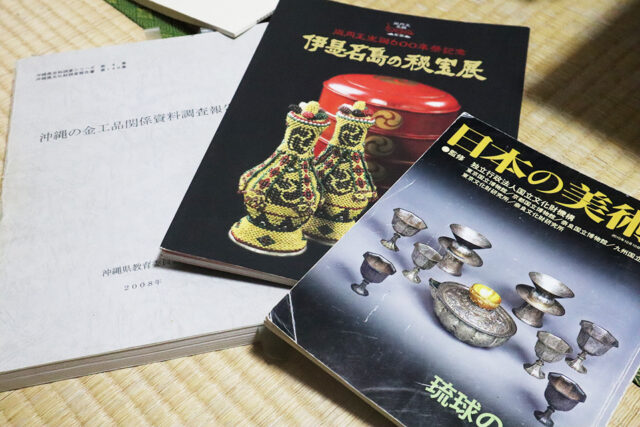

上原さんが集めた資料の一部。研究のため、琉球の工芸に関する資料や工芸品も多数蒐集しています。

上原さんが集めた資料の一部。研究のため、琉球の工芸に関する資料や工芸品も多数蒐集しています。

両親との旅行の合間に、上原さんは、ネットでは分からない事を学芸員に尋ねたり、図書館などで文献を調べて情報を持ち帰りました。

そして、翌年には、沖縄文化・工芸の研究者である粟国恭子さんを訪ねます。その交流がきっかけで、ますます、琉球の錫文化に惹かれていき、独自にフィールドワークを始めることに。高岡で仕事を続けながら、時間を見つけては、たびたび沖縄に通ったそうです。

「琉球の錫文化について調べれば調べるほど、非常に高い加工技術があり、大切に扱われてきたことがわかりました。同時に、いま、正当に評価されていないことをもどかしく感じ、琉球の錫文化を伝えることを自分のライフワークにしたいという気持ちが強くなりました」

沖縄への移住、そして、工房の立ち上げ

上原さんがつくったチンアナゴのペンスタンド。錫は柔らかいため、手で曲げて、ポーズが変えられます。

2015年、上原さんは沖縄に移住し、工房を立ち上げます。

実績も、伝手も、何もない状態からのスタートでした。まず沖縄県が行っている工芸産業を支援する事業に応募して採択され、各専門家から工房運営や原価計算、販路開拓、県内外のマーケットについてなど初歩的なことも含め事細かに学びました。

「本心は、琉球の伝統的な錫器を再現し提供していきたかったのですが、現状はその文化すらなかったことになっていて、ニーズもなければ、マーケット自体も存在しません。そんな厳しい状況で、志だけでは生活していけないため、“沖縄らしさ”のある錫商品を開発し、工房運営の基盤をつくっていきました」

錫の重さを活かした純錫の一輪挿し「スーティーチャー」。重心が低く、背の高い植物も安定して活けられます。

ただの土産物ではなく、「錫工芸に親しんでもらい、琉球錫器について知るきっかけになって欲しい」という思いから、好きな形に胴体が曲げられるチンアナゴのリングスタンド、錫の重量と抗菌性を活かした一輪挿しなどを開発。いまでは、コンセプトとデザイン性の高さが支持され、全国から注文が入るようになりました。

祭祀具「御玉貫(うたますき)」の復元に携わる

琉球王家の家紋は「左三つ巴」が施された「御玉貫(うたますき)」。

さらに、翌年には、念願だった、文化財の復元にも携わることができるようになりました。誰かに見てもらえるという当てもなく、独自に研究・復元していた錫瓶が研究者の目に留まったのです。

依頼を受けて復元したのは、泡盛を入れて、神様にお供えする酒器「御玉貫(うたますき)」。錫瓶に、ガラス玉の装飾が施されています。

現存する文化財を元に復元しましたが、貴重な文化財を分解するわけにはいきません。ガラス1粒の重量から計算して錫の重量や厚みを割り出したり、内視鏡で内部を観察したりしながら進めていきます。現存する御玉貫と見比べては修正して、その繰り返しで完成させていきました。しかも、対になっているため、現存するものと同様に、まったく同じものを2つつくらねばなりませんでした。

復元作業を通して、御玉貫は6つのパーツを組み合わせて成型していることがわかったといいます。

「復元作業をしていると、当時の金属加工技術が非常に高かったということがよくわかりました。1500年代、電動ロクロがない時代に、これだけ高精度の瓶子(ビンシー)がつくれたのですから。同じ職人だから、よくわかります」

琉球の祭祀道具「酒台(しゅでー)」の再現

実際に、泡盛が飲めるようにアレンジした酒台(しゅでー)。

上原さんは、琉球の祭祀道具「酒台(しゅでー)」も再現しています。松のような装飾の取っ手が付いた盃「耳盃(じはい)」と、注ぎ口が付いた容器がセットになった道具で、その容器だけを指して酒台といったりもします。御神酒(泡盛)を捧げるための最高位の酒器です。

資料をもとに再現した祭祀用の耳盃。

「耳盃に泡盛を入れて、耳の部分を両手で持って祈りを捧げ、酒台に注ぎます。そして、次の人が同じように耳盃で泡盛を捧げ、酒台に注ぎ…、この儀式を繰り返します。こうして溜まった泡盛は、人々がウサンデー(お下がり)として大事にいただきました」

耳の部分を親指と人差し指に挟んで持ち、泡盛を注いで祈りを捧げました。

耳の部分を親指と人差し指に挟んで持ち、泡盛を注いで祈りを捧げました。

儀式で使われなくなると、ごく一部で踊りの小道具として使われていたものの、今ではほとんど姿を消していたといいます。

上原さんは文化財としてだけでなく、耳盃の装飾を片方のみにするなど使いやすいようにアレンジした酒台もつくり、その文化や魅力を伝えています。

上原さんのおすすめのアテは、琉球伝統菓子の冬瓜漬。

上原さんのおすすめのアテは、琉球伝統菓子の冬瓜漬。

「本来、泡盛とは熟成された古酒のことです。実際に、この酒台で古酒を飲んでみると、なぜ、上級儀礼の場で錫の酒器が用いられたかよくわかります。錫は銀白色で美しく儀礼によく映え、泡盛を注げばフレーバーをより明確にしてくれます」

酒台の蓋を開けると、閉じ込められた香りがふわっと広がります。耳盃を口に近づけると、そこでまた香りを感じます。これは、香りの奥行きを一層深めるよう表面に凹凸を残した刷毛目引きに仕上げているからです。そして、薄口に削られた口縁が心地よく唇に当たります。

“てーげー”とは自然への畏敬の念の表れ

耳盃の耳にあたるパーツ。

耳盃の耳にあたるパーツ。

琉球には「てーげー」という言葉があり、「いい加減」や「ほどほど」などという意味をもちます。琉球の工芸もきっちりかっちり緻密に、というより、自然の形をどこかに残しているのが特徴的です。

「だから、正当な評価が得られにくいのではないかと思います。決して、緻密につくり込む技術がなかったたわけではありません。文化財の復元を通して、高度な技術を持っていたことはよくわかりました。できるはずなのに、あえてやっていないのは明らかです」

上原さんはそういって、琉球王朝直属の、最後の錫職人“錫細工(シルカニゼーク)”と推察される大城樽氏がつくったと推察される錫と椰子で製作された酒器を見せてくれました。大城氏の作品は、明治初期、大久保利通が推進した内国勧業博覧会にも出品され、高い技術と優れた感性があったことがうかがえます。

琉球伝統の工芸品。左端と右中あたりにある、椰子の酒器が大城氏によるものと推察される椰子の酒器。

琉球伝統の工芸品。左端と右中あたりにある、椰子の酒器が大城氏によるものと推察される椰子の酒器。

「まさに、これが、琉球の思想を体現した作品なのではないかと思います。椰子の実と錫を組み合わせていますが、椰子の形を自然のまま活かしています。昔から、台風の脅威にさらされていた琉球の人々は、自然は偉大で、人など太刀打ちできないことを知っていました。だから、人間が作った程度のものなんてたかが知れている、というような感覚が根底にあり、作り込みを抑えて製作していたのではないでしょうか。

そもそも、“てーげー=物事を突き詰めて考えない”と捉えるのは間違いです。現在は、あまりよくない意味合いの“いい加減”と使われることが多いですが、本来、“てーげー”とは、人知を超えたものへの畏敬の表れではないかと思います」

または、「日光東照宮と同じように、“満つれば、欠ける”という思想もあるのかもしれませんね」と上原さん。

日光東照宮は、未完成だといわれています。例えば、陽明門の柱は1本逆さになっています。それは、完成と同時に衰退がはじまるという考えのもと、あえて完成させなかったといわれています。

失われてゆくものへの思い

アルミ鍋「シンメーナービ」。かつては、日用雑貨として、沖縄県内のホームセンターなどで販売されていました。

アルミ鍋「シンメーナービ」。かつては、日用雑貨として、沖縄県内のホームセンターなどで販売されていました。

「私が、琉球の錫文化に出会った頃、錫器はほとんど忘れられていました。本来は、貴重な文化財であるはずの祭祀道具が、痛んだまま置かれていたのも目にしました。そんな現状を見過ごせず、沖縄に骨を埋める覚悟で移住して工房を開きました。最後の鍋職人との出会いも、その決意を後押ししました」

戦後、沖縄の食文化と染色産業を支えたアルミ鍋「シンメーナービ」。戦後、鉄が手に入らなかった時代に、戦闘機の残骸を使ってつくられるようになったそうです。しかし、数年前に、最後の職人が廃業してしまいました。上原さんも交流があり、鋳造に使う砂を分けてもらったり、製法を教わったりしたそうです。

アルミ鍋の職人に分けてもらった鋳造用の砂。砂選びについても学び、文化財の復元にも活かしているといいます。

「人知れず消えていくのを見て、いたたまれない気持ちになりました。錫も100年前、そうだったのかなと重なる部分もありましたね。ものづくりは、“ひと、もの、ところ”と密接に関わっていると思うんです。そんなつながりを大切に、ものづくりに取組み、琉球錫器の歴史を今に伝える活動を続けていきたいと思っています」

取材協力:金細工まつ 上原俊展

写真・資料提供:金細工まつ

執筆・撮影:瀬戸口ゆうこ