日本独自の間仕切り建具である襖や屏風。その装飾に用いられてきたのが、日本の伝統的な加飾和紙「からかみ」です。

「からかみ」とは「唐紙」とも書き、その名の通り、ルーツは中国。平安時代、文様が施された紋唐紙(もんからかみ)が伝来し、それをもとに国産化したのがはじまりです。

当初は、貴族が和歌をしたためる詠草料紙(えいそうりょうし)として使われており、やがて、室町時代になると、衝立や屏風、襖の装飾に使われるようになりました。

現在、おもな産地は東京と京都ですが、今回、ご紹介するのは、東京の「江戸からかみ」。元禄3年(1960年)創業の老舗版元和紙問屋である東京松屋で取材してきました。

東京都台東区にある東京松屋のショールーム。見学可能。

江戸のまちづくりとともに発展した「江戸からかみ」

徳川家の家紋・葵の紋様を彫った伊勢型紙。

徳川家の家紋・葵の紋様を彫った伊勢型紙。

江戸でからかみがつくられるようになったのは、徳川家康が江戸に幕府を開いたのがきっかけです。まちづくりが急ピッチで進み、江戸城や大名屋敷、 神社・仏閣、庶民の住居や長屋、店舗などでからかみの需要が増加。唐紙師と呼ばれる職人たちが京都から移住し、江戸で独自のからかみが発展していきました。

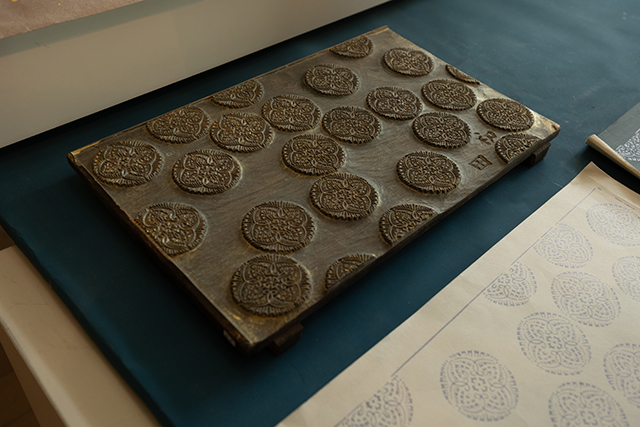

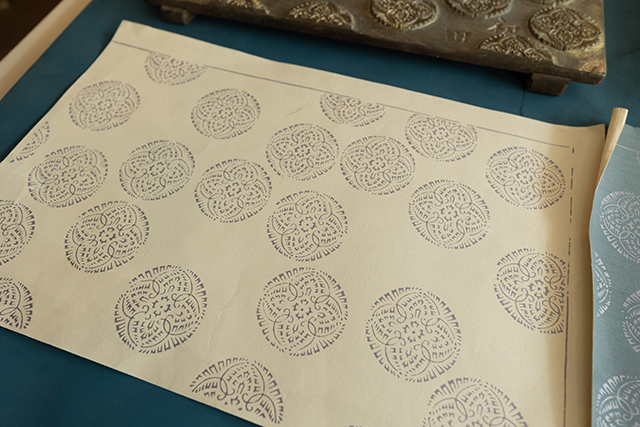

当初は、版木の文様を和紙に写しとる木版摺りで制作されていましたが、次第に、和紙に図柄を彫刻した伊勢型紙を用いる更紗摺りも行われるように。江戸では年々人口が増え、さらに、”火事と喧嘩は江戸の華”といわれるように、火災が多かったことからからかみ需要は引も切らず、木版摺りだけでは制作が追いつかなかったのです。

伊勢型紙で捺染している様子。

「しかも、伊勢型紙は版木のように嵩張らず、火災時にも抱えて逃げられるため重宝されました。耐水性もあるので井戸や土の中に沈めて逃げることもあったそうです」と、東京松屋商品企画室の河野綾子さんはいいます。

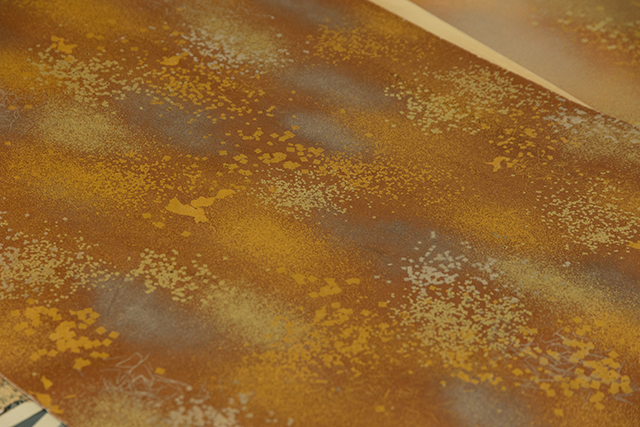

やがて、金銀箔や箔を粉末状にした砂子で装飾を施す技術も加わり、江戸からかみの三技法「木版手摺り」「捺染」「砂子」が確立しました。それぞれ、唐紙師、更紗師、砂子師と呼ばれる専門の職人で分業し、互いに協力し、技を競い合ったといいます。

砂子の技法で金銀箔を蒔いた和紙。

関東大震災に、東京大空襲。何度も苦難を乗り越えて、さらに進化

彫刻された版木(上)に絵の具をのせて和紙を重ね、手で撫でるようにして文様を写しとる(下)。

江戸時代から現在まで、長きにわたり発展してきた江戸からかみですが、その間には何度も危機的状況がありました。

大正12年(1923)の関東大震災では、「享保千型」とよばれる江戸時代から伝わる小判の版木が4000~5000枚ほど消失。震災後、職人たちは復刻また新刻に取り組みましたが、昭和20年(1945)の東京下町大空襲でまたもや何百という版木が焼き尽くされてしまいました。

「何度も焼失に見舞われましたが、そのたびに、職人たちは復刻・新刻を繰り返しました。そんな中、デザインにも変化がありました。明治時代末に、大きな和紙をすく技術が開発されたことで、彫りなおす際に版木や伊勢型紙も大判化。これにより、構図はより大胆に、文様はより絵画的でおおらかになりました」(河野さん)。

高度成長期、途絶えかけた江戸からかみ

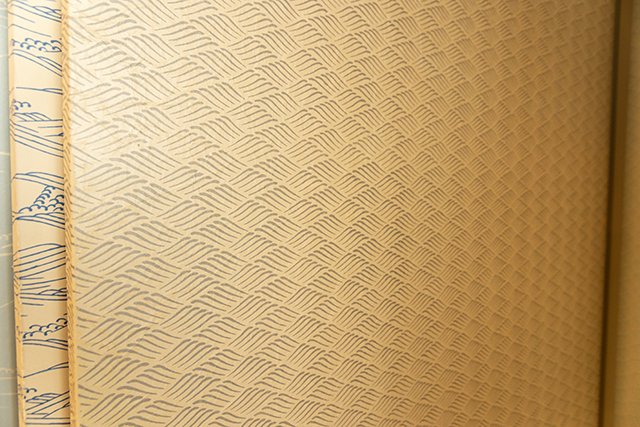

波文様(上)と竹文様(下)。江戸好みの文様。

しかし、本当の危機はその後のことでした。高度成長期、機械抄きやマシンプリントが台頭したことで職人が激減。伝統的な手摺りによる技術は途絶えるかというところまで追い込まれてしまいました。そこで立ち上がったのが、東京松屋の18代目当主・伴利兵衛さんです。伴さんが入社した昭和38年(1963)、東京松屋でも江戸からかみの取り扱いはなくなっていました。しかし、自社に残っていた、江戸からかみの見本帖に魅せられ、復興を決意しました。

「復刻には30年以上を費やしました。職人の家などで使われずに眠っていた版木や型紙を集め、伝統的な文様を調べていったそうです。その集大成として1992年に全国の各産地の手漉き和紙や江戸からかみを393点収録した見本帖を発行しました」(河野さん)。

自社内で技術の継承と職人の育成に取り組む

東京松屋の工房にて、伊勢型紙を使う更紗摺りの作業中。大判のため2人がかりで行っている。

東京松屋や職人たちの尽力により、1992年には東京都の伝統工芸品に、1999年には国の伝統工芸品に指定され、江戸からかみは再び、日の目を見ることになりました。しかし、外注先の職人は高齢化し、後継者問題は依然深刻でした。そこで、東京松屋は工房を立ち上げ、社内で技術の継承と職人の育成に取り組むことにしました。

もともとは、企画・制作・販売を統括する版元であり、生産は外部の職人たちに委ねていましたが、江戸からかみの伝統を継承していくには、人任せにせず、自ら育成する必要があると考えたからです。

その立ち上げから携わっているのが、現在、工房の責任者を務める唐紙師の高杉裕也さんです。高杉さんは20年以上前に入社しましたが、当初は営業などを担当。職人になったのは10年ほど前のことです。東京表具内装職業訓練校で表具師の技能を学んだのち、工房の前進となる研究室へ配属となり、まったくの未経験から手探りで技術を習得していきました。

唐紙師・高杉裕也さん。

「職人さんに習いに行ったり、人伝に聞いたりしながら学びました。弊社ショールームにある先人たちのからかみもよいお手本です。日々、自分がつくったからかみと見比べながら研究しています」(高杉さん)。

今では、社内に5人の若い職人たちを抱え、生産量も増え、安定した品質も保てるようになったといいます。

取材当日には、江戸からかみの技法の一つである「雲母(きら)引き手もみ」を実演してくれました。雲母を混ぜた絵の具を薄く塗り重ねた和紙を、クシャクシャと手で揉んで、再び伸ばしていきます。揉んで皺や亀裂ができた部分の雲母が剥がれ落ちて下地が表れ、独特な質感の美しい紙ができあがりました。

江戸の粋を現代のインテリアに

江戸からかみをあしらったショールームの一室。和紙には調湿機能があるためか、清々しさを感じて心地いい。

江戸の粋を感じるデザインは伝統的な和室だけでなく、デザイン次第でモダンな空間にも調和します。近年では、ホテルや旅館、マンションのエントランスの壁面天井和紙貼りにも使われているそうです。

日本家屋の美意識と江戸の粋、そして職人技の結晶である江戸からかみを。自然素材でできているから、人にも環境にも優しいのもいいところ。

襖や障子がない住まいでも、壁紙に用いたり、照明器具やアートパネルなどインテリアのアクセントにしたり、ぜひ、暮らしの中に取り入れてみてはいかがでしょう。

取材・執筆:瀬戸口ゆうこ

撮影:小野順平