江戸時代末期、屋台で気軽に立ち食いできる寿司や蕎麦が庶民の間で大流行。その薬味として、わさびが広く愛用されるようになりました。鮫皮のわさびおろしが考案されたのもその頃とされ、宮大工が鮫皮をヤスリとして使っていたことにヒントを得て、わさびおろしに用いられるようになったといいます。

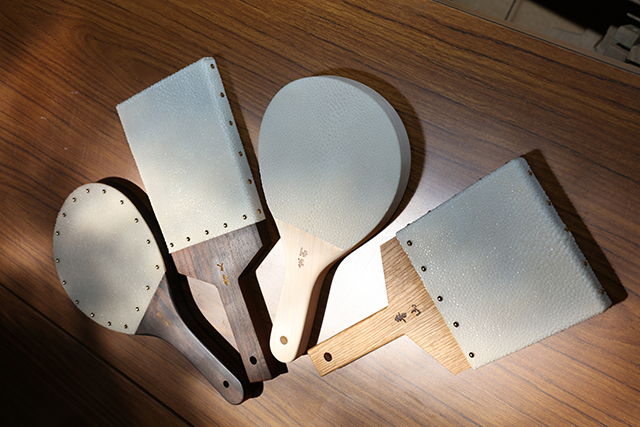

ヒノキの板に鮫皮を貼った「長次郎作」鮫皮おろし。

鮫皮おろしの人気ブランドといえば、岐阜県土岐市にあるワールドヴィジョン株式会社の「長次郎作」。寿司職人や和食の板前などプロの料理人も愛用しており、海外での日本食ブーム、そして、わさび人気を背景に、海外ニーズも増えているといいます。

美濃焼の窯元から、鮫皮おろし製造へ転換

ワールドヴィジョン株式会社 代表取締役・大塚康史さん。

鮫皮おろしの製造を始めたのは先代から。元は代々続く、美濃焼の窯元でした。「父が、磁器に鮫皮を貼ったわさびおろしを作ったのがきっかけでした。海外製の安価な陶器が大量流入し、国産品の需要が激減したため、本格的な鮫皮おろし作りへとシフトしていきました」と、代表取締役・大塚康史さん。

手前2つが、磁器製の本わさびおろし。

京風染付が施された磁器製のわさびおろしは現在も製造を続けています。お客さんに自分ですりおろしてもらうよう、食卓にそのまま出してもすてきです。

プロの料理人が愛用する、本格鮫皮おろし「長次郎作」

まっすぐ延ばしてカットした鮫皮を、板に貼り合わせる。

「長次郎作」の鮫皮おろしは、高級ブランドとしても知られる岐阜県産東濃ヒノキの板に、厳選に厳選を重ねた鮫皮を貼り付けています。

鮫皮とは、皮歯と呼ばれる硬い粒が体表を覆うサメやエイの皮のこと。日本では昔から、鎧や刀の柄の装飾として使われてきました。現在、国内で使われている鮫皮のほとんどはエイのものです。

左から、本鮫皮、サカタ鮫皮、トラ鮫皮。

1枚の皮から、粒揃いの良い部分だけで使用する。

鮫皮ですりおろすことで、わさびの細胞が細かく破壊され、風味と絡みが際立ち、クリーミーで程よい粘り気に仕上がります。

「品質の決め手は鮫皮。厳選して仕入れたものをさらに選別しています。3割ほどは使えません。また、1枚の皮の中でも、粒が細かく、丈夫な部分だけを使用します」と大塚さん。鮫皮おろしとして使えないものは、剣道の竹刀の鍔や、弓道の握り革などの材料として再活用されるそうです。

15年かけてノウハウを蓄積し、木板も自社で加工できるように

羽子板形やうちわ形など形状もさまざま。接着剤で貼り合わせたもののほか、鋲止めしたタイプもある。

鮫皮おろしの土台となる木板は、当初、製材所に加工を依頼していましたが、15年かけて設備整え、ノウハウを蓄積し、現在では、丸太を仕入れて自社で加工をするようになったといいます。

そうすることで、定番の羽子板形だけでなく、「京利」シリーズのようにうちわ形などのアレンジも可能になりました。「自社で加工できるので、お客様の要望にも細かく対応できます」と大塚さん。

近年では、ヒノキだけでなく、黒檀なども扱っています。黒檀は、昔から家具や仏具、楽器などに使われる高級木材で、耐久性が高く、反りがでにくいのが特徴です。

金属で鮫皮を忠実に再現した「鬼泪 model」

「鬼泪 model」のわさびおろし。

2024年には、長野県安曇野で100年以上続く藤屋わさび農園、金属加工のcustom cool centerとの共同製作で、金属で鮫皮を忠実に再現した「鬼泪 model」を発表しました。

「漁獲量が減少する中、環境保護という観点と、伝統の継承というところで葛藤がありました。そんな中、ステンレス製わさびおろし『鬼泪』を製作していた藤屋わさび農園と縁があり、開発をスタートさせました。完成までに4年半かかりました」(大塚さん)。

ステンレスで鮫皮と同様にすりおろせるよう忠実に再現。さわびをすりおろすのに最適な刃の高さ、角度、密度にこだわり、どこですりおろしても均一にすりおろすことができるそう。 “鬼も涙を流すほど辛くすりおろせる”という意味と、寿司業界用語でわさびを意味する“泪”をかけて、「鬼泪」という名前をつけたといいます。

わさびの魅力をグローバルに発信

わさびの世界市場規模が、今後ますます拡大していくと予測されている中、農家など業界の若手が海外展開に意欲的に取り組んでいます。

大塚さんたちが開発した「鬼泪 model」は、環境保護意識の高い国や地域でも、伝統的な鮫皮おろしと同様の体験をもたらしてくれます。その開発の背景にあるストーリーもまた、江戸から続く、誇るべき日本の食文化を広く世界に伝えてくれることでしょう。

時代の変化を敏感に捉え、新しい形のわさびおろしを提案してきたワールドヴィジョン株式会社。世界を見据えた革新的なものづくりの根底には、伝統への敬意とわさびへの深い愛が感じられます。

▼クレジット

取材・文:瀬戸口ゆうこ

撮影:諏訪貴洋